瑜伽療癒的力量|大智若瑜

瑜伽療癒的力量

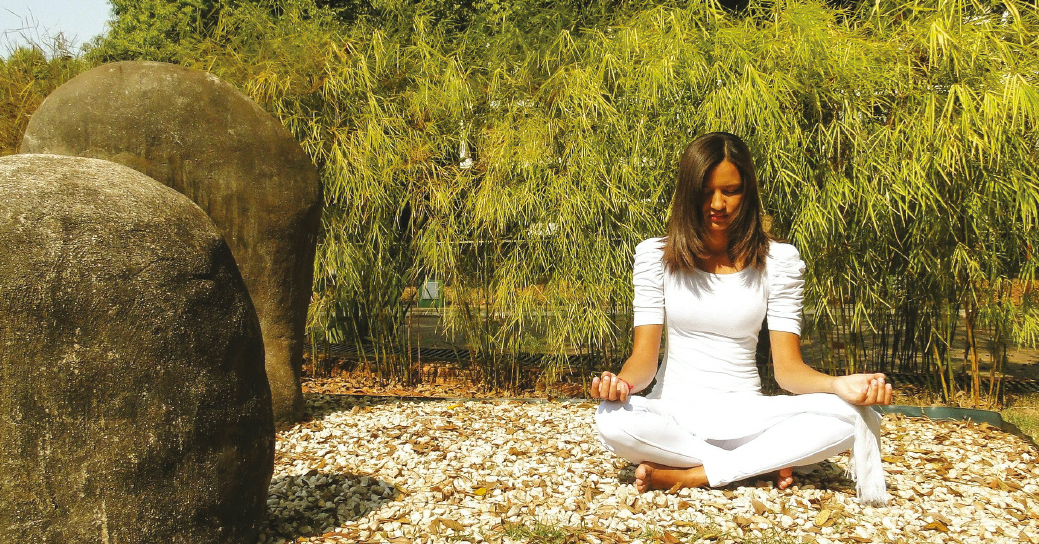

不少人接觸瑜伽的起因,離不開身體傷患、健康問題、生活壓力,或甚至因遭遇痛苦的經歷,想透過瑜伽改善生活方式,藉此紓緩身心創傷。如此,瑜伽是否真的教育我們怎樣面對痛苦、療癒傷痛?

美國近年興起專門治療創傷的瑜伽研究(Trauma-Sensitive Yoga),透過瑜伽去幫助人們處理精神創傷。瑜伽有助紓緩身體痛症、精神緊張,大眾耳熟能詳。瑜伽大師艾陽格也說過:「瑜伽修練的最低目標,是讓你八十歲還可以自己繫鞋帶;最高目標則是踏上內心覺醒之旅!」

想起自身開始練習瑜伽時,從未聞說瑜伽深遠的哲學。面對大學學業沉重,惟希望閒時拉拉筋,不須多用腦子,遂接觸瑜伽。直到人生踏入不同階段,雖然未有真正患上任何精神創傷,但免不了遇上痛苦的經歷,亦有依靠瑜伽哲學,陪伴我度過黑暗的日子。

謙卑地面對創傷

深入體位法前,瑜伽大大提高我們對身體的覺知。

大部份時候,我們認定自己必須透過不停動作,才算是做運動、才能作出改變。瑜伽整體地較其他運動低強度,學會控制身體的過程中,我們專注感應身體、呼吸之間的平衡,身體內在一直在轉換呼吸、能量至思緒中。

應用於經歷過創傷的身心,瑜伽讓我們明白,我們可以感到悲傷、憤怒,讓情緒、感受一直流動,尊重自己每刻的感受,並盡量保持放鬆。

我們沒法要求一位六十歲的學生跟隨一位六歲的學生,做同樣的瑜伽體位式,如同我們沒法強迫受傷的自己,立馬回復穩定的水準。過程讓我們學會尊重、接受自己的限制,放開對自我(ego)的追求,不逃避鍛煉,於兩者之間尋求平衡。

慈悲地對待自己

瑜伽不要求我們去追求一時巔峰,而是追求長遠、可持續的練習,因此即使面對傷患,瑜伽反而教會我們,我們可以暫時改變練習的強度,來讓身體復原。如同生活裡發生的創傷,總會發生,沒法改變外在環境,我們只能經營和改變自身心境。

我們有時能反思—身體上的創傷,會不會源於我們對自身抱不切實際的期望、過於跟他人競爭比較?如同生活裡經歷的痛苦,會不會源於我們害怕失去、或不知足的心?

開始叩問「我們能怎樣更好地照顧自身?」的過程,教會我們對自己抱有愛心、耐心和慈悲心。經歷過傷痛,同時讓我們在將來對他人富慈悲心,明白他人的苦況,能更不帶判斷地去和他人交流。

為什麼我們要經歷痛苦?

發生苦難時,我們或許會問:為什麼我們要經歷痛苦?為什麼要發生在我身上?

《瑜伽經》第二章第十五節提及苦難:「智慧、明辨之人視一切世間體驗為苦,會因害怕失去得到的事情而焦慮不安;期盼得到新的印象,導致新的慾望;三種本性特質相互衝突,從而控制心靈。」(pariṇāma tāpa saṁskāra duḥkhaiḥ guṇa-vr̥tti-virodhāc ca duḥkham-eva sarvaṁ vivekinaḥ ॥15॥)

經文教我們,無論是已經得到、或未曾得到的事情,我們都必然會害怕失去、或陷入渴望的追求,而無法感到安定,痛苦於人生無可避免。那為什麼我們要練習瑜伽?

《瑜伽經》最為耳熟能詳的,必為第一章第二句:「能夠約束心靈波動的就是瑜珈。」(yogaś-citta-vr̥tti-nirodhaḥ ॥2॥ )

不受情緒波動影響、追求穩定的內心,正正是瑜伽所在地。

Text:Samantha Sarasvati

瑜伽導師,愛好文字創作

IG:samantha.sarasvati